|

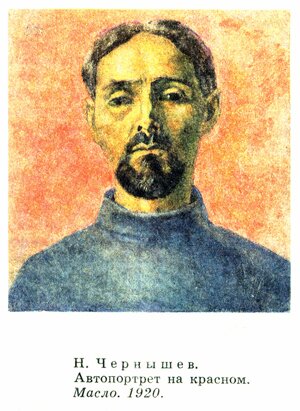

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ

Обнять весь мир

Так называется одна из замечательных картин, которая была написана уже во второй половине ХХ века и которую по настроению, поэтике, ясности формы очень нелегко соотнести с нынешним драматическим временем конца столетия. Хотя именно в смутную и тяжелую пору разрухи, метаний, насилия, неуверенности в завтрашнем дне особенно притягательным и спасительным кажется все здоровое, целомудренное, гармоничное в нашем искусстве. Какой силой духа, свежестью чувств, прозрачной тишиной, светлым умиротворением веет от картин, росписей, мозаик, рисунков, беглых высказываний и серьезных теоретических трудов Николая Михайловича Чернышева! Так называется одна из замечательных картин, которая была написана уже во второй половине ХХ века и которую по настроению, поэтике, ясности формы очень нелегко соотнести с нынешним драматическим временем конца столетия. Хотя именно в смутную и тяжелую пору разрухи, метаний, насилия, неуверенности в завтрашнем дне особенно притягательным и спасительным кажется все здоровое, целомудренное, гармоничное в нашем искусстве. Какой силой духа, свежестью чувств, прозрачной тишиной, светлым умиротворением веет от картин, росписей, мозаик, рисунков, беглых высказываний и серьезных теоретических трудов Николая Михайловича Чернышева!

Этот художник опирался в своем творчестве на духовный опыт человечества. Его личность органически соединяла тягу к красоте античности и интерес к вершинным явлениям древнерусской культуры, преклонение перед титанами Возрождения и наслаждение французской живописью, благоговение перед гением Иванова и Ге и память о блестящей школе Серова и Коровина.

Обнять весь мир значило для художника понять, изучить, приблизить лучшие идеи разных эпох и культур, не отмахиваясь от потрясений и переживаний сегодняшнего дня, преодолевая житейские препятствия ради служения искусству. В своем дневнике Николай Михайлович пишет:

«Пережив болезни, жестокие обиды, тюрьму, горькие утраты, я не представлял, что воспоминания красоты будут питать меня до конца дней».

Художник, наверное, не представлял и того, что запечатленный им восторг перед жизнью, человеком, природой, искусством будет врачевать наши души, укреплять в слабеющей вере, вселять надежду на лучшее, которая жила, дышала, царила почти в каждом его произведении. А начал он жить духовно, рисовать, учиться, познавать мир очень рано — подростком на рубеже двух столетий. И тогда в нашей отчизне не было покоя и благоденствия. Будущий художник многое пережил - смерть близких, бедность, жестокий слом традиционного положения вещей. Многое видел своими глазами — коронацию царя и трагедию Ходынки, румынский фронт и военный госпиталь, революцию и разруху, глумление над культурой и одновременно небывалый подъем в искусстве, живые контакты с замечательными личностями начала века. Художник, наверное, не представлял и того, что запечатленный им восторг перед жизнью, человеком, природой, искусством будет врачевать наши души, укреплять в слабеющей вере, вселять надежду на лучшее, которая жила, дышала, царила почти в каждом его произведении. А начал он жить духовно, рисовать, учиться, познавать мир очень рано — подростком на рубеже двух столетий. И тогда в нашей отчизне не было покоя и благоденствия. Будущий художник многое пережил - смерть близких, бедность, жестокий слом традиционного положения вещей. Многое видел своими глазами — коронацию царя и трагедию Ходынки, румынский фронт и военный госпиталь, революцию и разруху, глумление над культурой и одновременно небывалый подъем в искусстве, живые контакты с замечательными личностями начала века.

Для тринадцатилетнего Коли Чернышева настоящим праздником был день, когда он получил в подарок от старших братьев масляные краски. Может быть, именно в тот день и родилось у него желание стать художником. С 1899 года Николай начал посещать воскресные рисовальные классы, а с октября и вечерние классы Строгановского училища. Два года упорной самостоятельной работы и учебы дали определенный навык и еще больше укрепили стремление юноши к серьезным систематическим занятиям. И все сильнее овладевала им мечта поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Первый экзамен. Волновался ужасно. Рисунок сделал неплохо, но казалось, что у других вышло лучше. С тревогой сдавал остальные экзамены. Без всякой надежды пошел узнавать результаты, домашним сказал: «Зря, конечно, иду».

В училище не решался посмотреть списки принятых. Собравшись с духом, протиснулся в толпе шумевших сверстников. Читал нарочно медленно, боясь добраться до «ч». И вот взгляд замер на № 49. Под этим номером значилось — Н. М. Чернышев. «Вот счастье! Случайно поступил в лучшее училище»,— сказал он себе, не сознавая, что это вовсе не случайность... В училище не решался посмотреть списки принятых. Собравшись с духом, протиснулся в толпе шумевших сверстников. Читал нарочно медленно, боясь добраться до «ч». И вот взгляд замер на № 49. Под этим номером значилось — Н. М. Чернышев. «Вот счастье! Случайно поступил в лучшее училище»,— сказал он себе, не сознавая, что это вовсе не случайность...

Лучше всего давался юному художнику рисунок. В классе, дома, на природе Николай рисовал и рисовал беспрестанно, добиваясь легкости и точности линий, жизненности и искренности изображения.

Знакомство мое с Валентином Александровичем Серовым произошло у него на квартире в Антипьевском переулке в 1906 году. В те революционные дни Училище живописи, ваяния и зодчества было закрыто, и я пришел просить разрешения заниматься в организованной им студии. Серов не заставил себя ждать и, несмотря на внешнюю суровость, принял меня любезно. Работать в мастерской разрешил: «Подите запишитесь у старосты».

Занятия в этой студии были непродолжительными, а вот в портретной мастерской Валентина Александровича я пробыл два года, с 1906-го по 1908-й. Следующий, 1909-й оказался, увы, последним годом преподавания Серова в училище.

Наша мастерская называлась «серовской», хотя занятия в ней вели поочередно и Серов и Коровин. Не было дня в дежурном месяце Валентина Александровича, когда бы он не зашел в класс и всегда охотно и добросовестно занимался с каждым учеником. Курс у него начался с объяснения, как «взять» натуру, по его выражению, «самую бумажку, на которой она сделана». Серов не мог допустить, чтобы изображение «лезло» из рамы, и заставлял вписывать его вглубь. Право ставить в школе обнаженную модель, которую в то время было нелегко найти, впервые заслужил Серов. Требовал он от учеников целомудренного и вежливого отношения к модели. «Ничего на свете нет прекраснее обнаженного тела»,— говорил Валентин Александрович. Наша мастерская называлась «серовской», хотя занятия в ней вели поочередно и Серов и Коровин. Не было дня в дежурном месяце Валентина Александровича, когда бы он не зашел в класс и всегда охотно и добросовестно занимался с каждым учеником. Курс у него начался с объяснения, как «взять» натуру, по его выражению, «самую бумажку, на которой она сделана». Серов не мог допустить, чтобы изображение «лезло» из рамы, и заставлял вписывать его вглубь. Право ставить в школе обнаженную модель, которую в то время было нелегко найти, впервые заслужил Серов. Требовал он от учеников целомудренного и вежливого отношения к модели. «Ничего на свете нет прекраснее обнаженного тела»,— говорил Валентин Александрович.

Радовала меня усвоенная на уроках Серова «постановка глаза»: чтобы видеть, надо смотреть как бы мимо натуры и вместе с тем удерживать всю ее в поле зрения. Требовал Серов безусловного сходства с моделью:

- Чтобы была она, а не ее сестра, чтобы без головы была похожа.

- В портрете,— говорил он,— можно идти двумя путями: или от карикатуры, приводя к норме,

к канону, или же от гипса, от канона, постепенно вводя характер.

Вспоминаю, как Серов два раза работал вместе с нами. Пристраивался ближе к натуре. А чтобы не загораживать ее от учеников, табуретку укладывал набок. Писал гуашью, часто зажигая спички, чтобы подсушить мокрые места. Во время перерыва не закрывал этюд — мы могли подойти и рассмотреть.

Иногда в дежурный месяц Валентина Александровича по его приглашению в мастерскую приходил Константин Алексеевич Коровин. Постановки Коровина не были похожими на серовские. Он старался ввести яркий, насыщенный цвет, иногда ставил двойную модель. К постаменту, в нижней его части, прислонял вырезанную из дерева, раскрашенную и позолоченную вазу с фруктами. Но в общем советы двух педагогов-художников не расходились. Иногда в дежурный месяц Валентина Александровича по его приглашению в мастерскую приходил Константин Алексеевич Коровин. Постановки Коровина не были похожими на серовские. Он старался ввести яркий, насыщенный цвет, иногда ставил двойную модель. К постаменту, в нижней его части, прислонял вырезанную из дерева, раскрашенную и позолоченную вазу с фруктами. Но в общем советы двух педагогов-художников не расходились.

Коровин не раз отправлял нас в Морозовское собрание на Пречистенку смотреть французское искусство. Восхищался Константин Алексеевич японским искусством, умея заражать нас интересом. Японцев ставил нам в пример и Серов — тогда это было общим увлечением. Не раз слышали от Коровина об Александре Иванове, в то время мы уже с благоговением относились к этому великому мастеру. Запомнились восторженные слова Константина Алексеевича о фресках Рафаэля в Сикстинской капелле: «Как носильщики несут папу и смотрят на вас. Вот так и смотрят на вас! Так и смотрят!» Удивительно умел Коровин рассказывать, и, зная его художником до мозга костей, человеком мужественной красоты, энергичным, увлекающимся, мы не могли представить его педагогом. Каждый его приход в мастерскую становился для нас праздником. Если об отношении учеников к Серову можно сказать: «уважали, ценили», то к Коровину — «еще и горячо любили». При его появлении все бросали работу и слушали рассказы Константина Алексеевича о путешествиях и рыбной ловле, о текущих выставках и художниках, о случаях из его жизни. С некоторой долей иронии относились мы к гиперболам, но слушать любили и восторгались увлекательностью его языка. Как бы между прочим происходило его перевоплощение из рассказчика в педагога, но, перейдя к делу, он требовал от учеников полной отдачи сил и напряжения.

- Вот если бы вас под расстрел, тогда вы записали бы куда лучше,— повторял он свою крылатую фразу.— Не думайте, что сегодня вы ученики, а сразу, по окончании школы, станете художниками. Будьте сейчас художниками.

«...или никогда»,— домысливали мы.

Коровин как никто другой умел пробуждать в учениках сознание ответственности за свое дело. Серов же, будучи человеком взыскательным, прививал требовательность к самим себе и к окружающим. Хвалил всегда сдержанно.

- Очень похоже, и краски приятные,— сказал он про мой этюд акварелью. Я стал работать еще усерднее и еще раз заслужил: - Две одинаковые, удивительно... стереоскоп какой-то, даже страшно... впечатление передано, теперь нужно покрепче обвести форму с художественной стороны.

Вспоминается и такой случай. Бился я над женским портретом в черной шляпе, тщетно брал с палитры «черную кость» — все равно недоставало силы. Подошел Серов, сел на мое место, осмотрел краски на палитре и потребовал берлинской лазури. У меня ее не было, и я собрался занять у соседа. Но Валентин Александрович приказал сходить и купить. Ждал он терпеливо. Когда я принес краску и стал поправлять работу, смешивая берлинку с умброй и сиеной, учитель остался доволен, а я — тем более. Получилась и сила, и прозрачность тона.

Коровин же хвалил щедро.

- А вы хорошо будете писать, у-у... какие хорошие тона на ноге! — бурно одобрил мою работу Константин Алексеевич. Его похвала окрыляла.

Помню, как в трудные дни мне помог Серов. Побуждаемый безденежьем, я обратился к нему с просьбой устроить мои «открытки» — пейзажные мотивы. О них после ученической выставки писали в газетах. Серов тут же дал свою визитную карточку, чтобы я мог от его имени обратиться в Красный Крест, а к Н. А. Касаткину пошел вместе со мной - попросить работу у издателя И. И. Сытина.

Когда я завершил обучение в мастерской, Серова в училище уже не было. Работая над эскизами для дипломной работы, я узнал, что серьезно болен Коровин. Осмелившись пойти к Константину Алексеевичу на дом и застав его в постели, был удивлен, что меня к нему допустили. Тогда учитель не был похож на «полубога», каким представал в мастерской. А еще через два дня принес ему эскиз «Покинутая скамейка». Коровин долго смотрел его, лежа в постели, делал замечания и все восклицал: «Сколько любви!» Потом не торопясь рассказывал о молодости, о том, как трудно ему жилось, как они с Левитаном, случалось, и голодали, но упорно работали.

- Деньги,— Константин Алексеевич о них отзывался пренебрежительно,— они сами к вам придут, к тому, кто их не ищет. Пишите больше вот что здесь, на улице, что вас окружает, что у вас перед глазами... Живите в своей комнате окруженным красками,, акварелью, пастелью... пробуйте себя во всем. Больше ешьте, будьте здоровым, веселым, но все для искусства... Лучше жить в норе и, терпя всякие лишения, наслаждаться своим искусством.— И вдруг перебил себя: — Ерунду я говорю. Знайте веру, надежду и любовь и во всех лишениях помните эти три, и если одну из них забыл — погиб...

Долго молчали. С усилием вытащил Константин Алексеевич засунутый за кровать картон и показал мне свои последние эскизы декораций. На прощанье просил кланяться товарищам.

Это свидание произвело на меня сильное впечатление — я понял, как много внимания было уделено мне тогда. И как много заветов услышал из уст учителя.

В ноябре 1911 года я на несколько дней приехал в Москву и зашел в одну из студий на Остоженке. Здесь можно было повидаться с друзьями и весь вечер за двугривенный рисовать модель.

Работаем. В мастерской тишина, и вдруг... входит Серов. Он пожал мне руку и тихо спросил: «Вы в академии?»

Пришел он с альбомом и стоя рисовал вместе со всеми. Это была наша последняя встреча.

Казалось бы, зачем ему, Серову, нужно было делать здесь наброски? И лишь много лет спустя я понял, какое огромное значение придавал этот крупнейший мастер постоянной тренировке глаза и руки...

Николаю приходилось много заниматься, жилось трудно. Маленьких премий, которые время от времени получал ученик Чернышев, хватало только на краски и другие необходимые материалы. И юноша начал зарабатывать, рисуя сначала открытки, затем по рекомендации профессоров — заказные портреты. Николаю приходилось много заниматься, жилось трудно. Маленьких премий, которые время от времени получал ученик Чернышев, хватало только на краски и другие необходимые материалы. И юноша начал зарабатывать, рисуя сначала открытки, затем по рекомендации профессоров — заказные портреты.

В 1911 году Николай Михайлович получил свидетельство о том, что, окончив полный курс живописного отделения училища, он удостоен звания художника.

Прошло девять с половиной прекрасных, хотя и нелегких лет обучения. Возросло живописное мастерство, пришел опыт, но еще много предстояло сделать, чтобы определить единственно верный путь.

Николай Михайлович учился профессии без видимой последовательности, но с энтузиазмом, счастливыми встречами и впечатлениями, много давшими пытливому уму и окрыленной душе. Чернышев посещал классы в Строгановском училище, поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, занимался в Академии художеств в Петербурге. А как обогатил новыми знаниями и представлениями Париж, где художник учился не только в студии, но буквально на каждом шагу. Сам он об этом так вспоминает:

«На заработанные заказными портретами деньги прожил все лето в Париже, где изучал музеи Лувра, новейшую французскую живопись и работал в студии Жульена. Уровень работы этой студии граничил с дилетантизмом. Полная иностранцами различных стран и рас, она дала мне чисто бытовые жизненные впечатления. В Париже я восторгался одновременно и Сезанном и Пюви де Шаванном и копировал Леонардо да Винчи».

На протяжении всей жизни Чернышев сохранил благоговейное отношение к искусству, в своеобразных восклицаниях-молитвах воздавая должное каждому задевшему его сердце мастеру, обращаясь к нему как к божеству и одновременно давая точные и образные характеристики конкретных произведений или творчества в целом. При этом язык художника эмоционален до культовой экстатичности. Ниже мы приводим ряд высказываний Н. М. Чернышева о мастерах прошлого, но одно из них выделяем как пример вдохновенного диалога художника со своим кумиром: На протяжении всей жизни Чернышев сохранил благоговейное отношение к искусству, в своеобразных восклицаниях-молитвах воздавая должное каждому задевшему его сердце мастеру, обращаясь к нему как к божеству и одновременно давая точные и образные характеристики конкретных произведений или творчества в целом. При этом язык художника эмоционален до культовой экстатичности. Ниже мы приводим ряд высказываний Н. М. Чернышева о мастерах прошлого, но одно из них выделяем как пример вдохновенного диалога художника со своим кумиром:

«Кажется, если бы я встретил на улице Ге, то упал бы перед ним на колени, целовал бы ему ноги. И уверен — он не обиделся бы. Он понял бы, что принимает заслуженное от человека, увидевшего его величие. Но мы не слышали тогда заглушаемый звуками медных тарелок Божественный глагол его искусства».

Николай Михайлович умел сразу увидеть величие художника, мощь искусства. Равно дано ему было открыть и почувствовать величие и поэтический масштаб той темы, которую позже стали называть его именем: «чернышевские девочки». Не так уж неожиданно и вдруг появилась она в его творчестве. Ей предшествовало (а позже и сопутствовало) множество самых разных интересов и занятий. Одно беглое перечисление их представляется внушительным и объемлющим: увлеченность историей, педагогическая деятельность, участие в издании журналов (литературно-художественная часть), оформление революционных праздников, изучение искусства Древней Руси, технологии красок и старинных стенописей, участие в создании союза художников и поэтов «Маковец», возрождающего преемственность с великими мастерами прошлого. Наконец, непосредственная профессиональная работа Чернышева как живописца, графика, монументалиста, теоретика искусства.

При всем обилии интересов и увлечений Николай Михайлович сознательно ограничивал тематический диапазон. Конечно, он известен как создатель картин, посвященных мастерам древнерусской живописи, ряда тонких и глубоких автопортретов и портретов, пейзажных серий, иллюстраций, рисунков и живописных композиций, навеянных впечатлениями поездок и жизненными наблюдениями. Но сам он так говорил о необходимости главной цели:

«Душа художника — словно Эолова арфа. Как та отвечает на всякое дуновение ветерка, так и художник воспринимает и многое, и разное. И здесь очень трудно сохранить свою целеустремленность, свою направленность. Надо чутко прислушиваться к хаосу звуков, чтобы найти созвучный себе. И искать его нужно не ради оригинальности, а для выявления своих образов, своих эмоций, из которых складывается лицо художника».

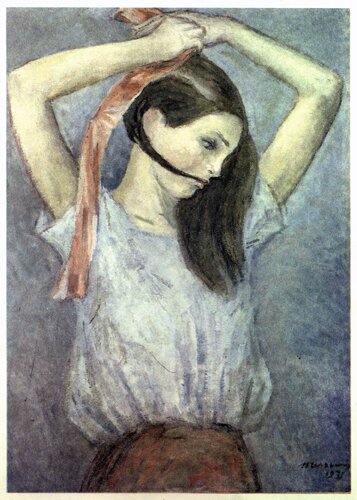

Вряд ли кого-то введут в заблуждение некоторые названия работ Чернышева («Пионерка», «Комсомолка»), призванные подтвердить его современность и актуальность. Все это лишь очередные вариации, более или менее удачные псевдонимы одного емкого и неиссякаемого образа-Весны, юности, «красоты кратковременной и неуловимой», девической чистоты и очарования, того возраста, когда «чрезвычайно развит инстинкт самозащиты, оберегающий от наблюдений посторонних, стремительный поворот, мгновенно вскинутая рука...» Вряд ли кого-то введут в заблуждение некоторые названия работ Чернышева («Пионерка», «Комсомолка»), призванные подтвердить его современность и актуальность. Все это лишь очередные вариации, более или менее удачные псевдонимы одного емкого и неиссякаемого образа-Весны, юности, «красоты кратковременной и неуловимой», девической чистоты и очарования, того возраста, когда «чрезвычайно развит инстинкт самозащиты, оберегающий от наблюдений посторонних, стремительный поворот, мгновенно вскинутая рука...»

На незарифмованную поэзию, на косноязычную страсть заклинания и музыкальный поток верлибра похожи слова пытающегося определить свою тему:

«Влюбленность поэта, Муза в образе «Юной» — «Весны». Неистовый восторг перед красотой нежного, переходного возраста девочки-подростка. Бред мифами, античностью. Неутолимый восторг, платонический, чистый, беспредельный. Оживающие мифы Дева, перевязанная поясом Афродиты, не сознающая своей красоты... Похищение Персефоны. Весна-Персефона. Она не приходит на землю, а быстро проходит по ней. В упоении дарами Весны мы не сразу замечаем ее уход...»

Очевидно, что именно с бреда мифами, с любви к антикам начинается главная тема мастера. Ее зарождение, взлет и развитие можно проследить, листая сохранившиеся папки с рисунками художника в его мастерской, где теперь работает одна из дочерей, Полина, и куда приходит верная супруга-спутница Антонина Александровна, вновь и вновь удивляясь, как упорно, самоотверженно, исступленно умел работать Николай Михайлович.

А истоки этой подвижнической работы в многочисленных рисунках — сохранились даже отроческие наброски. Их художник выполнил в возрасте своих героинь. И какой-то смутной хрупкостью, нежным удивлением миром веет от первого неуклюжего карандашного автопортрета, чарующих безыскусной грацией пейзажных набросков — с лодкой, домиками, коровами, деревьями, луной. Как в этом еще мало совершенства и как много кристального чувства, упоения жизнью! Художник наблюдал, насколько все интересно и ладно устроено в природе. Под рисуночками излюбленного открыточного размера, как правило, что-то записывал: закат, восход, октябрь, май... Очень много читал. А как известно, чтение начала века так тесно было связано с греческой и римской мифологией, с прекрасными божественными образами классической древности, где царили юные девы, преобладали символы женственности, аллегории весенних превращений.

В 1913—1914 годы Николай Михайлович выполняет «Мифологическую азбуку» для журнала «Млечный путь». На его же страницах печатаются литературные опыты художника в новеллическом жанре с характерными названиями «Неутешная муза», «Продрогший амур», «Пояс Афродиты», «Заблудившаяся нимфа», «Слепые гарпии», «Отчаянье Деметры», «Зов Персефоны», «Лимнада».

Появились также рисунки к «Мифологической азбуке» — Галатея, Леда, Амазонка, Пан, Психея, Клития. Не странно ли, война, революционные бури, переустройство мира, а художника растрогал образ дочери Океана, сошедшей с ума от неразделенной любви к Гелиосу! Возможно, «азбука» -, уже далеко не прямая задача оживить мифы, но воспользоваться ими как поводом для собственной темы весны и юности. Даже вглядываясь в академические штудии Чернышева, в мастерски выполненные наброски обнаженной модели, мы то там, то тут — в выражении лица, в беззащитном жесте рук, в стыдливом повороте фигуры — отчетливо ощущаем и черты Клитии, и рождение Весны, и трепет Музы, и прекрасную юность обычных девушек, встреченных художником на набережной Москвы и в школе Дункан, в Средней Азии и на Кавказе, в Рязани и в Париже...

Художник пишет об этом в автобиографии:

«Мучительно искал я свою тему. Наблюдения и зарисовки беспризорных, униженных и обездоленных, в приюте для слепых. И лишь в 1923—1924 гг. начали вырисовываться контуры моих образов. С жаром принялся я за зарисовки подростков в детдомах, на детских площадках, в пионерских лагерях, в трудовой школе, на детских технических станциях, на пионерских парадах и слетах... К этому времени и определяется мой основной жанр: девочки-подростки в очаровании переходного возраста от детства к девичеству, полные строгости, чистоты и грации (спорящей с красотой антиков), но сами еще не сознающие своей красоты... В выявлении индивидуальности мне помогли новгородские фрески, которые я изучал с неослабевающим интересом. Они учили меня не только искусству, но и жизни. Я начал запоем рисовать ребят...»

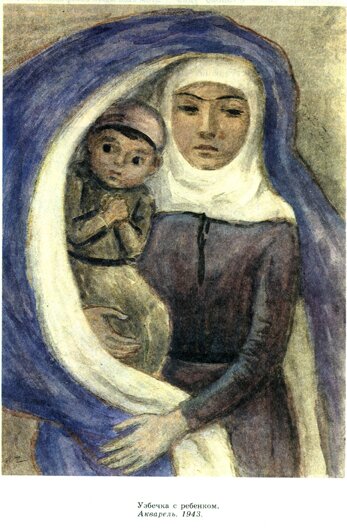

Действительно, кроме обильных жизненных впечатлений, реальных наблюдений повседневности - мир подростков, юные дочери, любимая «жена с неба»,— художник в своей заветной теме мысленно всегда обращался к классическим образцам — русской иконе, ивановским библейским отрокам, вечно женственным образам мирового искусства — Еве, Венере, Мадонне. Отблеск их чистоты и совершенства хранят многочисленные «Чернышевские девочки» — его пионерки и комсомолки, музы и аллегории, модели и купальщицы, беззаботно резвящиеся «дунканши» и скорбные лики слепиц, не догадывающиеся о своей прелести и жгучей притягательности для художника, «выжимающие рубашку», «заплетающие косу», «раздевающиеся», «на пляже» и «под душем». Нередко автор прибегал к самым прозрачным и ясным символам и атрибутам, как бы декларируя преемственность с классической традицией,— это женские образы с ребенком, голубем, козленком, с книгой, яблоком.

Стали гордостью нашего искусства великолепные мозаики «Испуг», «Отрочество», «Девочка с голубем», неувядающие картины «Верба распустилась», «Пух летит», «Купание с лодки», «Полет на гигантских», «Вдохновение». Даже сами названия исполнены радости, душевного подъема, энергии духа. Колорит картин теплый, лучезарный, пленяющий нежными валерами, музыкальной плавностью форм.

Какой жизнеутверждающий, лирически-безмятежный итог раздумий, переживаний, поисков! Но так ли ясно, безоблачно, светло было на душе у художника, отдавшего любимой работе без малого три четверти века? Потрясают горечь, бессилие, разочарование человека, который создавал прекрасные светлые образы и тяготился материальной неустроенностью, мучился своей непризнанностью, несоответствием существовавшим официальным канонам и вздорным требованиям пресловутой современности. Читаем дневниковую запись:

«Как это могло случиться! Казалось бы, в полном расцвете сил художник вынужден бросить живопись, расстаться со своими «опороченными» ненужными образами и изыскивать возможности полуголодного существования. Тупому, бюрократически ожиревшему руководству Изофронта, не разбирающемуся в сложном росте глубокого органического искусства,— какое дело до выбивающегося из сил слепнущего художника, полного нежнейших и интимнейших образов».

И все же существовавшие трудности, плохое здоровье, скромные для такой работы условия, непонимание современников, эстетическая глухота чиновников не заслоняли главного — служения искусству, одержимости красотой, любви близких людей, поддержки друзей художников, а к старости — и заслуженного успеха выставляемых картин.

Почему еще они так притягательны сегодня? Потому что в них мы наглядно ощущаем полное совпадение неистовой жажды прекрасного и самого целомудренного способа ее утоления, авторитета личности художника и провозглашаемых им гуманистических идей; красота и совершенство формы изнутри как бы поддерживаются, согреваются светом и молодостью души. «Чернышевские девочки» летят на качелях, купаются, заплетают косы, рассыпают к нашим ногам цветы. И мы с горьким сомнением и тайной надеждой спрашиваем: неужели хоть что-нибудь от этой чистоты, беспечности и восторга сохранилось в нашей сегодняшней жизни!

Н. ИВАНОВ

Н. М. ЧЕРНЫШЕВ - О МАСТЕРАХ ПРОШЛОГО

Ходил прощаться с «Бедным рыбаком» Пюви де Шаванна. О, как безмерно чужда эта святая картина Люксембургскому музею, музею преимущественно официальной, салонной живописи. Глядя в лицо рыбака, я вижу Христа. Это истинное моление о чаше, думал я, и вспоминал всеблагого рембрандтовского Христа в Эм-маусе. Мне становится очевидным, что Пюви единственный психолог после Рембрандта. Как лучезарная, матовая жемчужина сияет эта картина тихим светом среди громоздких бутафорских полотен.

1910.

Великие братья Ван-Эйки — Губерт и Ян! Божественные произведения ваши блещут, как самоцветные камни в лучах солнца. Любовь ваша к искусству довела ваши творения до ювелирной законченности, и они по праву ценятся на вес (дороже) золота. Как сказочные короли, расточали вы свои неисчислимые богатства с щедростью, подобной летнему плодородию, когда торжественные ризы земли отягчены цветами и травами, как ризы ваших поющих ангелов.

1912.

Чудесный, непостижимый Джованни Беллини. Ты забыт в наши дни, ты померк в нещадном бое барабанов и бубнов. Но, забравшись в укромный уголок, куда не достигает трескучий гул современности, я слушаю твою чарующую, тихую лютню. Я вижу мощное тело Христа и поддерживающих его ангелов и ухожу. И меня не покидает слеза невыразимой скорби, застывшая во взоре одного из ангелов. Я иду, и этот взор, полный страдания, преследует и неотступно тревожит меня.

1912.

Фидий Возрождения — Донателло! Титан, который научил Мантенью и учит нас чувствовать жизнь. «Говори, говори»,— твердил ты, когда рубил своего пророка, и ты достиг своей цели. Изваяния твои пугают нас своей живостью. Сам титан, ты создал титанического Гаттамелату, чем сравнялся с великими Римлянами и превзошел их. Ты изваял Амура и побратался с Эллинами. В страстно вырубленном барельефе «Положения во гроб» ты явился образцом выразительности, создав из рыхлого известняка сцену потрясающей скорби...

1912.

Тинторетто! Великий маэстро Венеции! Безудержная фантазия и неповторимый дар композиции выделяют тебя из плеяды славных собратьев.

Ты населил воздух летящими телами в невидимых воздушных гондолах над сказочными лагунами своей родины. Из созерцания шедевров Возрождения ты постиг законы своего сложного искусства и обрел композицию, недосягаемую в «Святом Георгии».

Библия, история и мифология были твоими сюжетами, так же как и других твоих соотечественников, и, однако, ты обрел в них новое, останавливающее и поражающее. Недаром говорил ты, что; если картина не производит первого впечатления, она не имеет будущего...

1913.

Рубенс — корифей фламандской живописи и ее гений... Баловень судьбы, бравший все на лету, он достиг изумительного мастерства, восприняв традиции великих братьев, родоначальников своей школы. Рубенс несравненный портретист. Формы его ясны и законченны как формы растительного царства природы в расцвете лета. Как техник он гениален. Музеи хранят его живопись, не тронутую временем до наших дней. Он баловень судьбы, жизнерадостный, пышущий здоровьем и мощью. В его искусстве нет страдания, но много блеска, блеска знойного и страстного летнего полдня...

1913.

Искусство Андрея Рублева можно сравнить с целым самородком золота. Мы знаем, что в золотоносных песках также заключается золото, но там нужно еще освободить его от посторонних примесей.

Искусство Рублева кристально чисто. Оно уже освобождено от всего лишнего, рассеивающего его замыслы, понижающего глубину его видения. Это утверждает прежде всего его знаменитая «Троица». «Троица» совмещает все свойства как станковой, так и стенной живописи.

Искусство Рублева — это поистине вершина русской живописной культуры дооктябрьской эпохи. Чтобы ее увидеть, нужно самому стать повыше.

1960.

Перекинуть мост от современности в искусство Древней Руси — дело исключительно трудное, но вместе с тем необходимое. Без этого и происходят бесконечные и бесцельные блуждания даже крупных наших мастеров стенописи.

Единственным связующим звеном от древнего монументального искусства к советскому и является творчество А. Иванова. Не будь Иванова, Рублев не был бы нам так близок, и мы не могли бы постигнуть, как и что возможно от него унаследовать.

Эту тайну раскрывает нам гений Иванова.

1945.

|