|

ЖИВОПИСЬ В КАМНЕ

РАССКАЗЫ ОБ АРХИТЕКТУРЕ

Фразу «Архитектура — застывшая музыка» произнес Виктор Гюго. Но она остается не более чем метафорическим выражением личного ощущения. Архитектура — власть художника над обживаемым людьми пространством, и уже только поэтому она куда более в тесном родстве с живописью. Однако отношения между этими «родичами» складывались по-разному. Фразу «Архитектура — застывшая музыка» произнес Виктор Гюго. Но она остается не более чем метафорическим выражением личного ощущения. Архитектура — власть художника над обживаемым людьми пространством, и уже только поэтому она куда более в тесном родстве с живописью. Однако отношения между этими «родичами» складывались по-разному.

Архитектурные сооружения видны на одном из древнейших памятников культуры XXXI века до н. э.— табличке из твердого камня, покрытой тонким рельефом, повествующим о Нармере, который объединил Верхний и Нижний Египет. На ней архитектурные сооружения — дворец, город, крепость — такие же смысловые знаки, как и все прочие изображения, иероглифы, только еще рождавшиеся. На глиняных табличках из Месопотамии видны стены, а иногда и планы крепостей, но и это всего лишь информация, выраженная в той форме, которую мы сегодня называем художественной. Однако еще не искусство...

В историко-художественном музее Пскова, разместившемся в просторных палатах, некогда выстроенных купцом Поганкиным как крепость, есть среди прочих одна замечательная икона XVI века. На ней евангелист Лука пишет портрет Богоматери с младенцем: на мольберте установлена доска с почти завершенным изображением, а рядом сама «модель». Икона прелестна и сама по себе, но обратим внимание на одну деталь: мастерской художника служит внутреннее пространство храма — его интерьер. В историко-художественном музее Пскова, разместившемся в просторных палатах, некогда выстроенных купцом Поганкиным как крепость, есть среди прочих одна замечательная икона XVI века. На ней евангелист Лука пишет портрет Богоматери с младенцем: на мольберте установлена доска с почти завершенным изображением, а рядом сама «модель». Икона прелестна и сама по себе, но обратим внимание на одну деталь: мастерской художника служит внутреннее пространство храма — его интерьер.

Никто не знает, когда сложилась легенда о том, что один из четырех евангелистов был живописцем, но одно бесспорно: в период Возрождения эта легенда помогла художникам войти в круг «высших наук».

Получается что-то вроде «матрешки»: на иконе — интерьер, но и сама икона в ряду других составляла важнейшую часть интерьера церкви — иконостас, отделявший мирян от алтаря. Замысел создателя иконы очевиден и вместе с тем весьма сложен. На иконе иное здание, чем небогатая псковская церковь, но всякий мог понять: священное изображение входит в его привычную церковь, реальное здание и изображенное словно приравниваются друг к другу.

Случайность? Нет. Над великолепным собранием мудрецов в картине Рафаэля «Афинская школа» не просто небо, хотя оно и видно за головами Платона и Аристотеля, в самом центре фрески. Небо над этой парой великих спорщиков охвачено полукруглой дугой могучей арки, затем еще одной и еще — на нас надвигается все расширяющееся пространство. Простор угадываемого неба, скованного в четкие формы волей архитектора. Но самая последняя арка — внешний обрез фрески - уже не нарисована. Это реальная граница плоскости и свода в интерьере Станцев Ватикана. Выходит, Рафаэль не просто писал свою фреску как самостоятельную картину — он сделал изображенную сцену продолжением интерьера папского дворца. Когда сняли деревянные леса, тогдашним зрителям стало понятно: дворец, в котором они находятся,— возрожденная слава древности, они сами — продолжатели афинской мудрости. Случайность? Нет. Над великолепным собранием мудрецов в картине Рафаэля «Афинская школа» не просто небо, хотя оно и видно за головами Платона и Аристотеля, в самом центре фрески. Небо над этой парой великих спорщиков охвачено полукруглой дугой могучей арки, затем еще одной и еще — на нас надвигается все расширяющееся пространство. Простор угадываемого неба, скованного в четкие формы волей архитектора. Но самая последняя арка — внешний обрез фрески - уже не нарисована. Это реальная граница плоскости и свода в интерьере Станцев Ватикана. Выходит, Рафаэль не просто писал свою фреску как самостоятельную картину — он сделал изображенную сцену продолжением интерьера папского дворца. Когда сняли деревянные леса, тогдашним зрителям стало понятно: дворец, в котором они находятся,— возрожденная слава древности, они сами — продолжатели афинской мудрости.

Если в одной из ранних своих работ, «Обручение Богоматери», Рафаэль помещает на заднем плане несколько нелепое сооружение, напоминающее переросшую всякую меру каменную беседку еще неумело связывает планы картины по глубине, как бы старательно разучивает правила перспективы, то в Станцах нам открывается совсем иное. То, что изображено в «Афинской школе», «Илиодоре» и других полукруглых «окнах» под сводами залов, могло быть построено! Могло, но не было — это живописный проект архитектурных сооружений, полностью соответствовавших новым вкусам. Случайности в таких архитектурных познаниях и пристрастиях нет: Рафаэль не только изучил памятники Древнего Рима, участвовал в обсуждении работ на постройке собора св. Петра в Риме, но проектировал и строил сам. Если в одной из ранних своих работ, «Обручение Богоматери», Рафаэль помещает на заднем плане несколько нелепое сооружение, напоминающее переросшую всякую меру каменную беседку еще неумело связывает планы картины по глубине, как бы старательно разучивает правила перспективы, то в Станцах нам открывается совсем иное. То, что изображено в «Афинской школе», «Илиодоре» и других полукруглых «окнах» под сводами залов, могло быть построено! Могло, но не было — это живописный проект архитектурных сооружений, полностью соответствовавших новым вкусам. Случайности в таких архитектурных познаниях и пристрастиях нет: Рафаэль не только изучил памятники Древнего Рима, участвовал в обсуждении работ на постройке собора св. Петра в Риме, но проектировал и строил сам.

И он, и Леонардо да Винчи, и Микеланджело, как известно, живописцы и зодчие. Они не просто совмещали различные профессии, для них живопись и архитектура были прямым продолжением друг друга. Почему?

Внимательно рассмотрите фотографии интерьера репродукции, где находится фреска Леонардо «Тайная вечеря». Леонардо тоже связывает обыденность происходившего в трапезной монастыря с изображенным на фреске. В этом замысле сказалась и воля заказчиков: монахи должны были переживать общую трапезу, словно они свидетели и соучастники того легендарного события — последней ночи с Христом, которого на рассвете схватят стражи. Внимательно рассмотрите фотографии интерьера репродукции, где находится фреска Леонардо «Тайная вечеря». Леонардо тоже связывает обыденность происходившего в трапезной монастыря с изображенным на фреске. В этом замысле сказалась и воля заказчиков: монахи должны были переживать общую трапезу, словно они свидетели и соучастники того легендарного события — последней ночи с Христом, которого на рассвете схватят стражи.

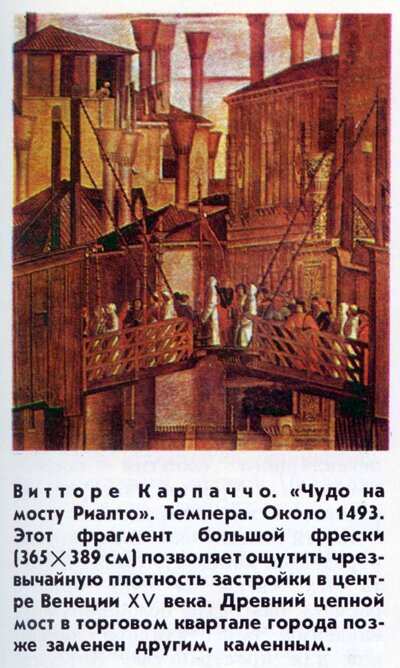

Почти волшебная сила фрески передается каждому. Но достигнута эта магия за счет точного расчета, благодаря безошибочному владению перспективной ловушкой для пространства. Передача перспективы в пространстве - вот проблема, связавшая архитектуру и живопись. Те, кто думает, будто живописцы Возрождения аккуратно срисовывали городские улицы и площади, заблуждаются. Живописцы и сочиняли архитектуру городов - нередко предугадывая, какой она будет в действительности.

С того момента, когда Филиппе Брунеллески создает точные правила построения перспективы, еще уточняемые несколькими последователями, художников охватывает всепоглощающая страсть научиться владеть пространством во всю его глубину, устремлять линии от краев картины к пропадающей в бесконечности геометрической «точке схода». Эта страсть сродни жажде юного Пифагора, отправившегося с родного Самоса в далекий и чужой Египет, чтобы научиться тайне построения точного прямого угла. Сегодняшняя истина школьной геометрии когда-то была великим открытием. С того момента, когда Филиппе Брунеллески создает точные правила построения перспективы, еще уточняемые несколькими последователями, художников охватывает всепоглощающая страсть научиться владеть пространством во всю его глубину, устремлять линии от краев картины к пропадающей в бесконечности геометрической «точке схода». Эта страсть сродни жажде юного Пифагора, отправившегося с родного Самоса в далекий и чужой Египет, чтобы научиться тайне построения точного прямого угла. Сегодняшняя истина школьной геометрии когда-то была великим открытием.

Стремление «повелевать пространством» достигает апогея, когда на закате Ренессанса живописец-архитектор стремится окончательно стереть грань действительного и изображенного, втягивает зрителя в бесконечную игру иллюзий. Такого эффекта достигает архитектор Бернини, когда решает задачу придать еще больше торжественности явлению папы римского в Ватиканском дворце. Уже владея в совершенстве законами перспективы, зодчий начинает тонкую игру: незаметно для глаза сужая лестницу и одновременно сокращая размеры ограждающей ее колоннады снизу-вверх, он достигает желаемого результата: появляясь из дверей наверху, папа оказывается великаном по сравнению с теми, кто ждет его у подножия лестницы.

Театральный эффект? Несомненно. Именно в рождающемся новом театре архитектура и живопись сливаются полностью. Замечательный зодчий Палладио блистательно разыгрывает эту тему в постоянной декорации театра Олимпико: пять улиц города на сцене, начинаясь трехмерными скульптурными порталами, продолжаются, расходясь во все стороны уже на холсте задника.

Такие архитектурные конструкции не построишь, что называется, из головы — их надо тщательно отрепетировать в рисунке, чертеже, приобретающем неумолимую строгость. И вот вторая линия связи: художник не может не быть архитектором, архитектор обязан быть художником — у них общий «язык» изображения замысла.

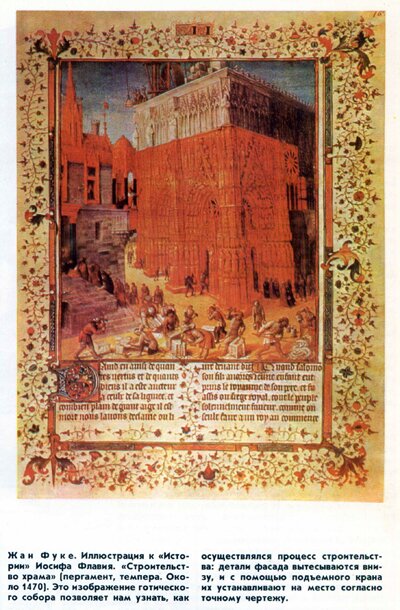

На долгие столетия утверждается правило, согласно которому различие между проектным рисунком зодчего и живописным изображением построенного не слишком велико. А как было раньше? Достаточно глянуть на листок путевого альбома средневекового архитектора Вийара д'Оннекура, чтобы убедиться: тайна перспективной «клетки» для пространства еще не открыта. Архитектор пользуется чертежом, у которого нет почти ничего общего с живописью, это таинственные (сознательно — чтобы не поняли непосвященные) диаграммы. Художник средневековья изображает архитектуру часто так, как удобно для замысла: реальное пространство ему неинтересно. На долгие столетия утверждается правило, согласно которому различие между проектным рисунком зодчего и живописным изображением построенного не слишком велико. А как было раньше? Достаточно глянуть на листок путевого альбома средневекового архитектора Вийара д'Оннекура, чтобы убедиться: тайна перспективной «клетки» для пространства еще не открыта. Архитектор пользуется чертежом, у которого нет почти ничего общего с живописью, это таинственные (сознательно — чтобы не поняли непосвященные) диаграммы. Художник средневековья изображает архитектуру часто так, как удобно для замысла: реальное пространство ему неинтересно.

В последующие века снова все меняется. Архитектура надолго сохраняет неизменными правила, созданные родоначальниками Возрождения. Изображения интерьеров, нарисованные рукой А. М. Воронихина для Строгановского дворца в Петербурге или рукой Джеймса Пакстона для первого современного (из железа и стекла) сооружения на Лондонской Всемирной выставке, мало отличаются от рисунка Рафаэля.

А живопись? В эпоху классицизма она трактует архитектуру только как «задник» или кулисы сцены, которые надо изобразить по уже давно известным и потому скучноватым правилам. Когда же начинается бунт против академизма, когда импрессионисты решают задачу «цвет и свет в пространстве», кубисты начинают разбирать мир па куски и собирать вновь (увы, не таким очевидным образом, как это происходит в классической перспективе), архитектура и живопись почти совсем утратили взаимосвязь. Живописец перестал быть строителем пространства картины, архитектор - художником в своей работе, словно чуждые друг другу специалисты: инженер и декоратор, навешивающий на конструкции типовые украшения.

Однако назревали совсем иные движения ума, и с конца XIX века между изобразительным искусством и архитектурой стали крепнуть новые связи — через скульптуру. Однако назревали совсем иные движения ума, и с конца XIX века между изобразительным искусством и архитектурой стали крепнуть новые связи — через скульптуру.

В. ГЛАЗЫЧЕВ,

искусствовед

|